“十三五”期间,在学校党政正确领导下,在各学院、相关职能部门的大力支持和配合下,研究生院紧紧围绕学校“十三五”事业发展总体规划,坚持规范、严谨、求实、创新的工作理念,全院教职工积极进取、同心同德,全面落实岗位目标责任制,努力提高管理水平,全面提升服务质量,在学科建设,研究生招生、培养、学位授予等方面圆满地完成了各项工作任务,我校学科建设和研究生教育取得新进展。

优化结构布局,学科工作有亮点

统筹推进调结构,优化学科布新局。十三五期间,我校新增4个博士一级学位授权点,博士一级学科授权点总数达14个,位列全国第81,在陕高校第6;增设流域泥沙与生态水利和工业设计2个目录外二级学科;撤销教育硕士专业学位授权点,拟撤销高等教育学、食品科学和人口资源与环境经济学3个硕士二级学位授权点,已上报省学位办;完成18个工程硕士领域对应调整为7个专业学位类别,调整后我校现有11个硕士专业学位类别。

重点突破创一流,以评促建提水平。精心培育引导,我校工程学学科、材料科学学科均进入ESI全球学科排名前1%,实现了零突破(十二五未有1个学科进入)。统筹规划部署,第四轮学科评估结果有大幅度的提升,与第三轮学科评估结果相比,百分位在前20%的学科由0个增加到3个,百分位在前30%的学科由2个增加到6个。精心组织实施,完成47个学位授权点合格评估自评工作和省级“双一流”建设中期自评工作。

改革工作思路, 招生工作有突破

招生宣传出新招,报考人数屡创新高。新形势下,采取了“省内省外、线上线下”两手抓的招生宣传思路;实施了“优秀生源预选拔”“学术夏令营”两步走的招生宣传政策;“十三五”期间,我校研究生的报考人数分别达到了5016、5696、7474、9200、9228人,纵向比屡创历史新高;横向比,则高于陕西省同比增幅;尤其2019年高出了10个百分点。

考务做细做小,违规违纪年年减少。在考试环境日益复杂的情况下,优化考务工作流程,尤其是在研究生招生考试入场环节设置了“四证合一”进行对比的入场通道,直接把企图作弊的隐患消除在考场之外。在我校研究生招生考试人数不断激增的情况下,违规违纪事件逐年减少,2018至2019年则连续两年实现了0违纪0作弊,保证了“平安研考”。

申请审核拓渠道,生源优化质提高。从试行博士“申请—考核制”招生选拔方式到全校性的推广,3年共录取了39名,为优势学科吸引人才提供了便利。同时,在全校大力推进一级学科招收“直博生”的政策,实施2年接收“直博生”28人(前很多年来一直保持在每年0-3人的状态)。大大提高了我校博士生的生源质量。

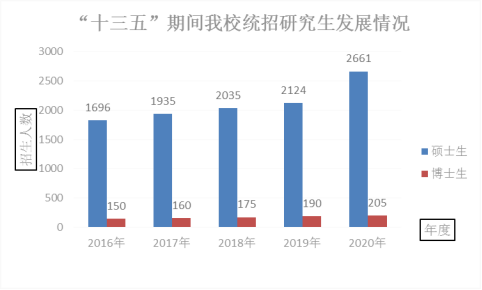

“十三五”期间,我校统招录取各类研究生11331,同比“十二五”增长29%,其中博士研究生880人,同比增长25.5%;硕士研究生10451人,同比增长29.3%。

注重过程管理,培养工作有成效

创新人才培养模式。“十三五”末,在校研究生7900余人(含留学生)。学校以立德树人为根本任务,不断深化研究生教育教学改革,全面修订学术学位和专业学位研究生培养方案,推动学术学位研究生按一级学科培养,专业学位研究生以职业胜任能力为导向培养。通过推进研究生课程提升计划、拓展产学研实践基地建设等,加强研究生培养保障机制建设。五年来建设研究生精品教材15项,在线课程7项,综合实验课程11项,课程案例教学19项,研究生校级精品课程、课程思政10项。建立研究生教育管理系统平台,构建研究生学业完成情况淘汰分流机制和研究生教学及培养环节质量监控机制,进一步推进了研究生培养模式改革和培养机制完善,研究生培养质量显著提升。

推进创新教育改革。围绕深化人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法改革,分批设立了289项校级教学改革研究项目,重点支持研究生培养创新训练基地、研究生教学改革、研究生创新实践团队及一线教师开展教育教学改革研究,提高教研成果质量。研究生在中国研究生创新实践系列大赛中共获奖373项,省级竞赛共获奖221项,省级以上获奖人数1800余人次,获奖级别和数量在陕西省属高校中均名列前茅。2017年在中国研究生智慧城市创新设计大赛一等奖数位列全国第2,2018年在中国研究生智慧城市创新设计大赛取得总成绩位列全国第2,2014-2019年在全国研究生数学建模竞赛一等奖数和总获奖数量位列全省第2,2014-2018年在全国电子设计竞赛和移动终端设计大赛获奖数量均位列省属高校第1名。

强化实践基地建设。基本建立起以学校教学为主、企业实习基地为辅的产学研合作培养模式的基本框架,形成了以提高职业实践能力为重点的专业学位研究生培养模式。五年来建设形成“全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地”1个,陕西省研究生联合培养示范工作站2个,校级联合培养实践基地100余个。

加强国际交流合作。坚持开放办学,实施国际化战略,国际交流合作中不断拓展深化。积极推进国家留学基金委公派留学项目的申报,加大研究生境外学习交流的力度,5年共依托基金输送我校11人赴境外联合培养,130余人次赴境外进行学术交流学习;与英国布鲁内尔大学和澳大利亚詹姆斯库克大学分别合作建立了“1+1+1”和“1.5+1+0.5”的研究生联合培养机制;依托研究生学术年会与日本福井大学建立了高层次的科学研究成果交流机制。

强化监督审核,学位工作有保障

严格规范审核机制,提高学位授位质量。 “十三五”期间,制定、修订《西安理工大学研究生学位论文撰写规范》《西安理工大学学位论文作假行为处理实施细则》等配套文件13个。健全监督体系,实施评估检测,严防学术不端,加强学位论文质量监控,初步形成以学院负责为主,研究生院监控为辅的质量监控体系。加大评审力度,实施“精准”盲评,形成“十必盲”论文质量监控体系;改进论文评审方式,采用教育部学位中心评审等平台进行论文评阅;优化论文评价指标体系,保证学位论文质量。授予博士学位505人,学术型硕士学位4840人,专业学位硕士4020人。国务院教育督导委员会对全国授予博士学位人员的学位论文进行了抽检,我校在“十三五”期间的历年抽检中,全部通过。

实施人才创新计划,激励学生潜心研究。为全面加强我校研究生科技创新意识和科研能力的培养,激励研究生潜心科学研究,2014年颁布《西安理工大学研究生创新计划资助和奖励办法》,对取得高水平成果和获得优秀学位论文的研究生进行奖励,对具有创新精神的研究生进行基金资助,提升科研水平。“十三五”期间我校共奖励研究生优秀学术成果1478项,成果数量逐年递增,SCI论文数量年均增长36%以上,评选校优硕论文326篇、校优博论文53篇。参评并获省优博16篇,获省优博篇数比“十二五”期间增长60%,超任务完成“十三五”既定目标。

加强导师队伍建设,完善导师管理机制。2017年颁布《西安理工大学研究生指导教师遴选办法》,优化遴选条件,新增特别优秀的副教授可以担任博导、讲师可以担任硕导。2018年颁布《西安理工大学落实研究生导师立德树人职责实施细则(试行)》,强化导师职责、明确导师失范行为。遴选坚持“六位一体”优选研究生导师,将师德评价纳入遴选条件,施行“一票否决制”,不断完善导师管理机制。“十三五”期间共遴选博导75人,新增兼职博导45人;遴选硕导239人,新增兼职硕导41人;新增企业导师692人。导师人数增长率分别为博导145%、硕导54%、企业导师72%。导师队伍结构不断优化,导师规模进一步壮大。

总之,“十三五”期间,研究生院理念先进、措施得力、思路清晰、特色突出,我校的学科与研究生教育工作又上新台阶:1.进一步优化了学科布局,学科水平上了新的台阶。2.保持了研究生培养规模适度增长,持续优化结构和提升质量,促进了不同层次、不同类型的研究生比例更加协调。3.紧密围绕国家战略需求以及区域经济社会发展的需要,培养基础理论扎实、实践和创新能力强、专业素养良好的高层次人才。4.健全产学研一体化培养模式,对接陕西和西部产业,形成了更加科学、完善的人才评价体系。

来源:研究生院